- 首页

-

党建工作

-

关于协会

-

专家智库

-

会员服务

-

科学技术奖

-

科技评价

-

团体标准

2017-06-27来源:中国智能交通协会

5月16日,由公安部组织的“十二五”国家科技支撑计划项目《中等城市道路交通智能联网联控技术集成及示范》中的课题一《动静态一体化城市交通智能联网联控技术集成及示范》验收会在海宁成功召开,来自公安部和海宁市领导、泰州交管部门、科研院所、高等院校及课题参与单位共40余人出席本次课题验收会,验收专家组由11位专家组成。会议由建设部城市交通工程中心副主任马林主持。中国智能交通协会作为课题参与单位,由综合办公室主任杨颖带领课题组研究人员参加了本次验收会。

会议现场照片

会议首先由海宁市委书记朱建军致辞,他说,“一个城市的发展,离不开交通的支撑,而交通的治理,需要科技的助力。近年来,随着经济社会的发展,人、车、物流动加快,全市汽车保有量超20万辆,“城市治堵”成了必须应对的现实问题。2014年,海宁被列为《动静态一体化城市交通智能联网联控技术集成及示范》课题的示范城市,以此为契机,海宁部署实施了城市智能交通建设三年行动计划,通过3年的建设,取得了较好实效,缓解了交通拥堵,助力了文明创建,提升了群众获得感,建设成效得到了广大市民的认可和肯定。”

海宁市委书记朱建军为本次验收会致辞

会议首先由公安部交通管理科学研究所党委书记孙正良和公安部交通管理科学研究所交通控制研究部主任刘东波对本课题的研究情况进行介绍:《中等城市道路交通智能联网联控技术集成及示范》项目是公安部于2014年申报,项目目标是研发使用于中等城市交通管理的系列技术和设备,并在具有代表性的城市组织实施示范工程,引领智慧城市、智慧交通下一步发展路径,本项目共分为五个课题,本次验收的“动静态一体化城市交通智能联网联控技术集成及示范”为项目的课题一,研究成果在海宁进行应用示范,范围以主城区为核心,覆盖海昌路、文苑路、海宁大道、水月亭路、海州路、钱江路等“三横四纵”主干道路。该示范工程紧密结合现有的城市路网结构、交通管理现状及交通流特点,分三期规划设计了海宁市智能交通系统建设总体方案,指导海宁交通管理科技应用。项目实施3年,海宁共完善建设146处流量检测、41块诱导屏、125个路口信号联网控制,构建智能联网联控平台。通过建设,示范区道路平均车速提高10.3%,平均停车次数减少18.4%,平均行车延误降低14.5%,海宁大道和海州路等主干道路通行能力提高13.7%,平均排队长队缩短16.8%。

海昌路在固定配置时控下,车流高峰时段,等红灯的车辆队伍长达86.8米,拥堵时间长达60多分钟;进行实时优化控制后,车辆排队长度可缩短至58.8米,拥堵时长缩短至20多分钟,大大提升了路网通行能力。在海宁大道上,素有“治堵利器”之称的信号灯自适应控制系统被反向安装在电子警察横臂杆上,能根据实际路况给出信号灯配时方案,使停车次数、延误时间及汽车尾气排放等明显减少,充分发挥道路系统的交通效益。

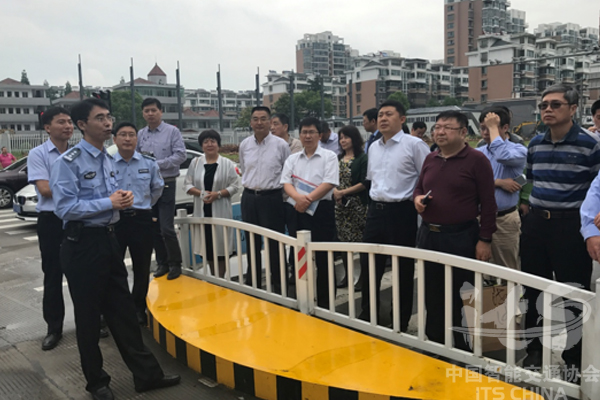

汇报结束后,专家组实地考察了海州路文宗路口的交通诱导屏及可变车道动态控制效果、海宁大道动态绿波协调控制效果、海州路-海昌路单点实时优化控制效果、海昌路沿线交通组织与信号控制的精细设置情况等,观摩了市交通指挥中心,现场了解了中心信号控制、交通诱导、分析研判与决策等联网联控平台主要功能等,审阅了相关材料,并对课题相关情况进行了质询。

验收组在现场察看课题成果应用情况

验收组在现场察看课题成果应用情况

最终专家组一致认为本课题的研究和实施有效提高和改善了海宁市的整体交通运行效率,缓解了目前海宁市的区域交通拥堵状态,部分技术达到国内领先水平,不仅推动海宁市智能交通发展,也为其他中等城市的智能交通发展建设提供借鉴,通过课题验收。

返回列表