2021-05-21来源:5G行业应用

随着2021年3月17日,工信部、交通运输部和国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》,国家车联网产业标准体系完成了各板块拼图。本篇文章摘取自2017年以来,国家车联网产业标准体系建设指南相关文件。

1标准主要内容

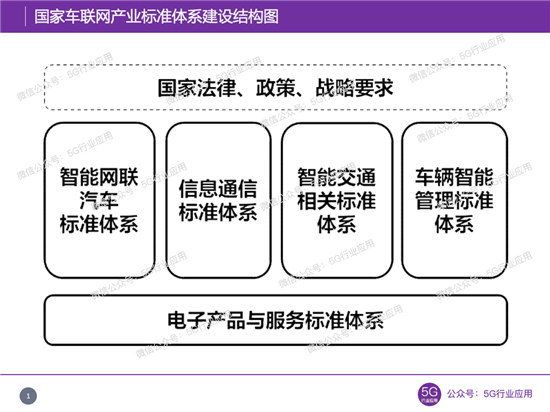

国家车联网产业标准体系主要包括:《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》(工信部联科〔2017〕332号);《<国家车联网产业标准体系建设指南>系列文件》(工信部联科〔2018〕109号)涵盖《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(信息通信)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品与服务)》;《国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理)》(工信部联科〔2020〕61号);《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》(工信部联科〔2021〕23号)。

(1)总体要求

标准体系按照汽车、通信、电子、交通和公安五大行业领域进行划分。

(2)智能网联汽车标准体系

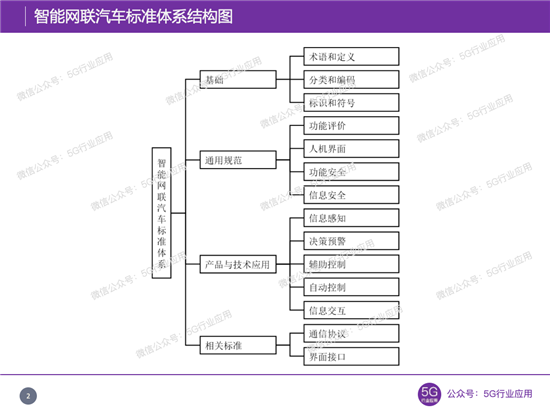

到2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。制定30项以上智能网联汽车重点标准,涵盖功能安全、信息安全、人机界面等通用技术以及信息感知与交互、决策预警、辅助控制等核心功能相关的技术要求和试验方法,促进智能化产品的全面普及与网联化技术的逐步应用。

到2025年,系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。制定100项以上智能网联汽车标准,涵盖智能化自动控制、网联化协同决策技术以及典型场景下自动驾驶功能与性能相关的技术要求和评价方法,促进智能网联汽车“智能化+网联化”融合发展,以及技术和产品的全面推广普及。

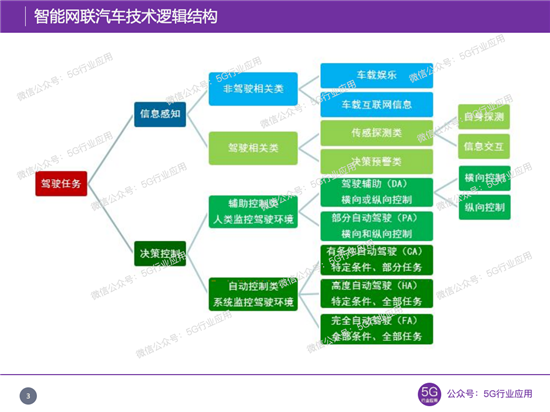

智能网联汽车技术逻辑的两条主线是“信息感知”和“决策控制”,其发展的核心是由系统进行信息感知、决策预警和智能控制,逐渐替代驾驶员的驾驶任务,并最终完全自主执行全部驾驶任务。

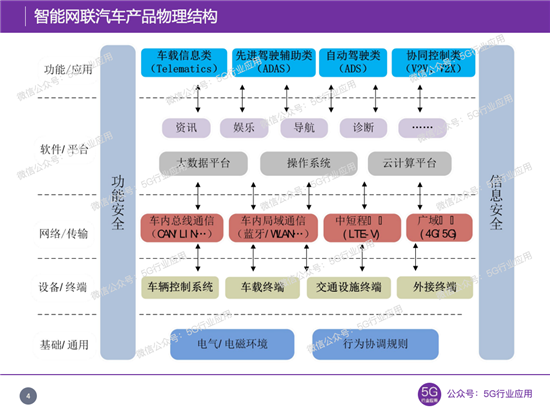

车辆控制系统、车载终端、交通设施、外接设备等按照不同的用途,通过不同的网络通道、软件或平台对采集或接收到的信息进行传输、处理和执行,从而实现了不同的功能或应用。

功能与应用层根据产品形态、功能类型和应用场景,分为车载信息类、先进驾驶辅助类、自动驾驶类、协同控制类等,涵盖与智能网联汽车相关各类产品所应具备的基本功能。

软件和平台层主要涵盖车载计算平台和操作系统等基础平台产品,以及资讯、娱乐、导航和诊断等应用软件产品,共同为智能网联汽车相关功能的实现提供平台级、系统级和应用级的服务。

网络和传输层根据通信的不同应用范围,分为车内总线通信、车内局域通信、中短程通信、广域通信,是信息传递的“管道”。

设备终端层按照不同的功能或用途,分为车辆控制系统、车载终端、交通设施终端、外接设备等,各类设备和终端是车辆与外界进行信息交互的载体,同时也作为人机交互界面,成为连接“人”和“系统”的载体。

基础和通用层涵盖电气/电子环境以及行为协调规则。安装在智能网联汽车上的设备、终端或系统需要利用汽车电源,在满足汽车特有的电气、电磁环境要求下实现其功能;设备、终端或系统间的信息交互和行为协调也应在统一的规则下进行。

此外,产品物理结构中还包括功能安全和信息安全两个重要组成部分,两者作为智能网联汽车各类产品和应用需要普遍满足的基本条件,贯穿于整个产品物理结构之中,是智能网联汽车各类产品和应用实现安全、稳定、有序运行的可靠保障。

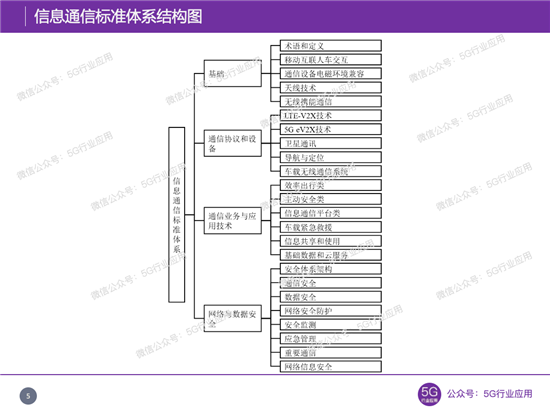

(3)信息通信标准体系

车联网产业信息通信标准体系以车、路、人、云的信息交互和相互间安全、有序、高效协同为目标,“十三五” 期间重点研究制定天线技术、通信设备电磁兼容性等基础技术体系,制定基于LTE-V2X的无线通信网络建设及关键技术标准体系,探索5G技术在车联网产业领域的应用,关注效率出行类、信息娱乐类、通信服务类平台的标准化研究制定工作,制定、完善通信安全相关标准等。

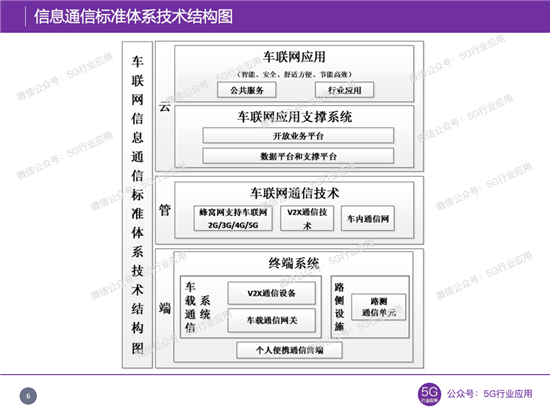

信息通信标准体系分为感知层(端)、网络层(管)和应用层(云)三个层次,并以共性基础技术和信息通信安全技术为支撑。

共性基础技术主要解决车联网产业涉及的共性问题,并提供有效评估手段,主要包括天线和通信设备电磁兼容性等技术。车联网产业信息通信网络的“端”是具有无线通信能力的车载终端和各种基础设施终端,可以实现车辆与其他车辆以及云平台之间的信息收发以及车辆和交通状态信息的共享,包括车载无线通信终端、路侧通信设施以及个人便携式通信终端等。“管”是利用V2X、蜂窝网络等通信技术,实现车与车、车与路、车与平台、车与人等的全方位网络连接和信息交互。“云”是综合信息和服务平台,主要包括业务平台、数据平台和支撑平台,面向各种车联网产业的应用以及应用支撑系统,提供多样化的车联网产业公共服务和行业应用。

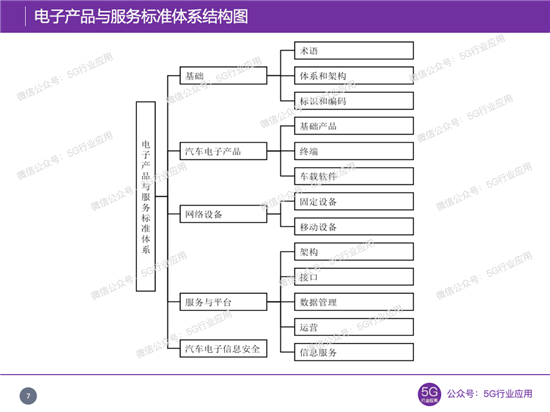

(4)电子产品与服务标准体系

重点聚焦汽车电子产品、车载信息系统、移动设备的技术要求和测试标准,服务平台标准和汽车电子设备安全类标准等。针对车联网涉及的关键电子产品进行规范,促进车联网产业发展,提供交通安全保障。

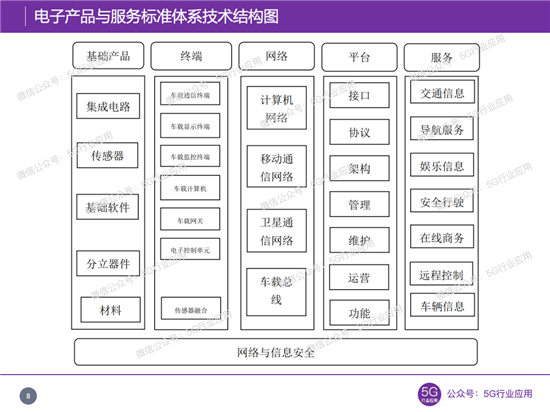

车联网基础产品和终端是实现车联网的实体,通过基础产品和终端采集并获取车辆的智能信息,感知并处理行车状态与环境,实现交通信息、导航服务、娱乐信息、安全行驶、在线商务、排放信息、远程控制、道路救援、灾害救援、车辆配置、检验维修等方面的车载信息服务。

基础产品标准包括车规级功率器件、车规级集成电路、车规级传感器、高性能计算芯片等;终端标准指车载计算机、导航设备、信息娱乐终端等;软件标准包括车载操作系统、算法软件、应用软件等。

网络设备类标准主要包括固定设备和移动设备两个领域的标准。固定设备主要指路边单元、云平台设备等。移动设备类标准主要指各类车载设备和手持移动设备,主要包括:新型总线、车载电子设备、手持分析仪等。

车载服务平台包括平台的架构、接口、数据管理、运营以及信息服务五个方面的标准。

汽车电子信息安全类标准指汽车电子产品的入侵检测防护、访问控制、安全通信、安全态势感知等相关技术标准,包括车载系统安全、车载终端安全、车载信息与服务安全、应用软件和服务运营平台安全、车载操作系统在线升级安全等标准。

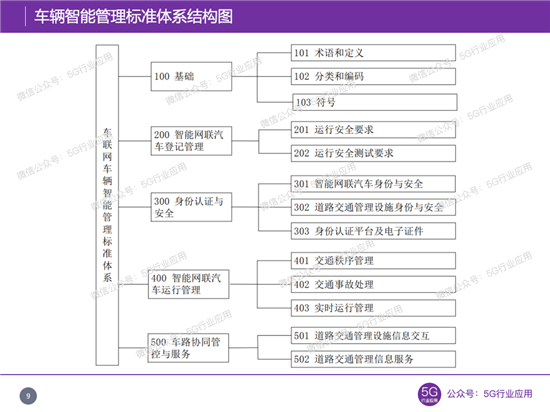

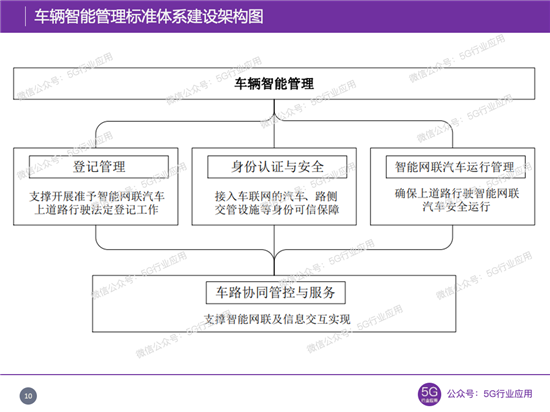

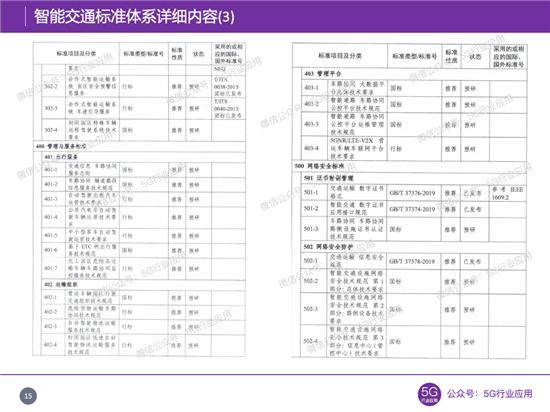

(5)车辆智能管理标准体系

2020年4月,工信部、公安部和国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理)》,推动车联网技术在公安交通管理领域应用、保障车联网智能网联汽车运行安全为核心,提出智能网联汽车登记管理、身份认证与安全、道路运行管理、及车辆协同管控与服务等领域国家、行业标准。

到2022年底,完成基础性技术研究,制修订智能网联汽车登记管理、身份认证与安全等领域重点标准20项以上,为开展车联网环境下的智能网联汽车道路测试、车联网城市级验证示范等工作提供支撑;到2025年,系统形成能够支撑车联网环境下车辆智能管理的标准体系,制修订道路交通运行管理、车路协同管控与服务等业务领域重点标准60项以上。

在车联网环境下,智能网联汽车身份认证主要支撑智能网联汽车和道路交通管理系统、设施之间身份互认,主要包括智能网联汽车身份与安全、道路交通管理设施身份与安全、身份认证平台及电子证件等3类标准。

智能网联汽车身份与安全:使用可信的数字身份标识智能网联汽车真实身份,主要包括智能网联汽车数字身份编码规范、智能网联汽车数字身份通用技术规范等标准。

道路交通管理设施身份与安全:车联网环境下,需要安装专用识读设备,读取或写入智能网联汽车相关身份信息;接入车联网的道路交通管理设施需加注数字身份,设施与设施、设施与系统之间需进行身份互认。主要包括道路交通管理设施数字身份通用技术规范、机动车电子证件识读设备通用技术规范等标准。

身份认证平台及电子证件:身份认证平台主要提供身份注册、身份认证、身份注销等身份管理服务,提供密钥分发管理及证书管理功能。身份认证平台包含智能网联汽车电子证件发行管理系统,用于管理电子证件发行,提供电子证件相关应用服务。主要包括机动车身份认证系统技术要求、机动车身份认证系统服务接口规范、密钥分发管理系统技术要求等标准。

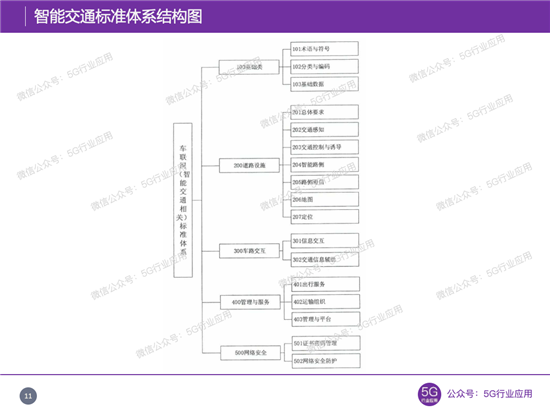

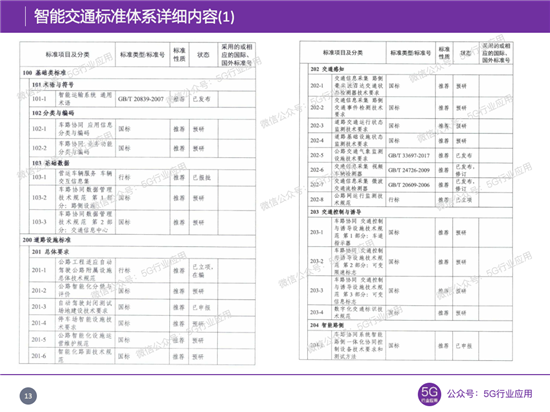

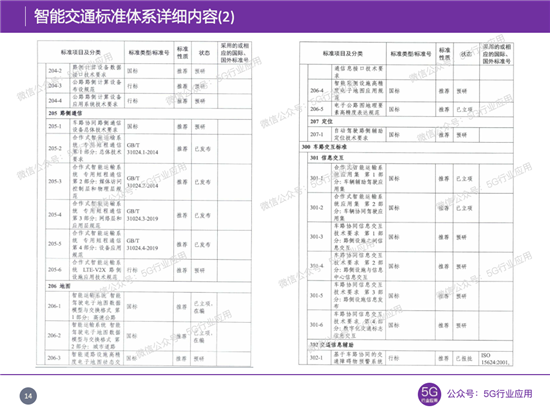

(6)智能交通标准体系

2021年3月17日,工信部、交通运输部和国家标准化管理委员会联合印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》。主要针对智能交通通用规范核心技术及关键应用,构建包括智能交通基础标准、服务标准、技术标准、产品标准等在内的标准体系,指导车联网产业智能交通领域的相关标准制修订,充分发挥标准在车联网产业关键技术、核心产品和功能应用的引领作用。

到2022年底,制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上,初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系;到2025年,制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上,系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。

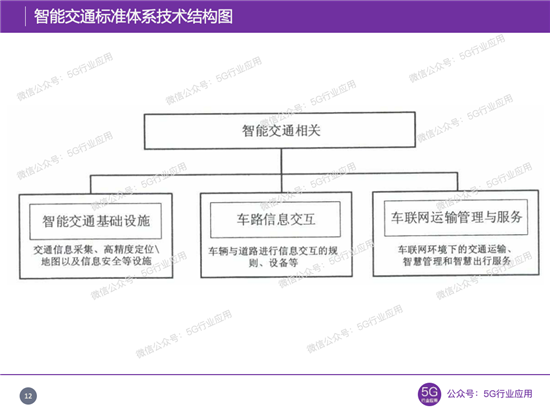

智能交通标准体系技术架构从智能交通基本构成要素出发,考虑车联网环境下人、车、路的协调配合,主要包括以下三个方面:

智能交通基础设施:重点是基于道路的交通信息感知、与车辆协同配合的智能化路侧系统。路侧系统向车辆发送高精度地理信息、定位辅助信息、交通规则信息、交通环境信息、基础设施信息、实时交通状态、危险预警提示等,车辆可实现精确定位,及时掌握路段层面信息,扩展感知范围。同时,路侧系统可实现路口、互通区、匝道区及路段范围内的协同控制,提高车辆在交叉口、合流区、分流区、互通桥区、关键路段的运行安全和效率。此外,路侧系统将路段层面的交通状态、交通环境、交通事件等信息反馈至管控中心,提高全局感知能力。

车路信息交互:重点是交通参与者与路侧基础设施的信息交互,将人、车与智能交通基础联系起来,内容包括路侧通信系统、车路信息交互规则等。此外,车辆还向路侧系统和管控中心反馈其运行信息、异常状态等,提高系统的感知精度和响应速度。

车联网运输管理与服务:侧重路网层面宏观信息感知与服务。信息中心将路网交通状态、路网交通环境、交通控制及调度、应急处理等信息发送至路侧系统,路侧系统根据需要,将信息转发至车辆。对全局性的地理数据、气象、事件等信息,信息中心可通过通信网络,直接发送到车辆。

智能交通标准体系目前初列标准72项,其中国家标准55项,行业标准17项。

2标准未来方向

2020年4月,工信部发布《2020年智能网联汽车标准化工作要点》,实现《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》第一阶段建设目标,面向无人接驳、无人物流等新型产业模式及港口、园区、停车场等特定场景的应用示范需求完成所需技术标准的立项研究。加快推进各类急需关键标准出台:

(1)统筹开展基础通用类标准制定。做好汽车驾驶自动化分级标准宣贯,完成智能网联汽车术语及定义标准立项及智能泊车功能分级标准预研;根据车用操作系统标准体系规划,完成基础通用标准预研并形成标准草案;梳理智能网联汽车信息分类与代码、数据结构及传输格式、车载计算平台、高性能信息处理单元、车载高速网络等标准需求,并适时启动立项。

(2)加快推进汽车智能化标准制定。完成驾驶员注意力监控系统、商用车车道保持辅助系统等标准制定;加快汽车全景影像监测系统、汽车夜视系统、智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求、自动驾驶功能场地测试方法等标准的立项;开展抬头显示系统、组合驾驶辅助系统、自动驾驶仿真和实际道路测试方法、自动驾驶人机交互系统等标准预研并申请立项;在牵头起草自动驾驶测试场景国际标准同时,启动我国相关标准的制定工作。

(3)协同推动汽车网联化标准制定。完成基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统、汽车信息安全通用技术要求、车载信息交互系统信息安全等标准的审查与报批;推进汽车诊断接口、风险评估、应急响应等相关标准的立项;完成智能网联汽车与移动终端信息交互功能、基于网联通信的安全预警系统等标准预研,启动智能网联汽车数字证书、车用密码等关键信息安全保障标准需求研究;开展ISO 21434《道路车辆 信息安全工程》和ISO 20077《道路车辆 网联车辆方法论》系列国际标准转化工作。

(4)加强行业协同和标准联合研究。在车路协同、高精度地图和定位、云平台、试验场地等跨行业交叉领域,强化与相关产业标委会的协同,促进与相关团体标准组织的对接,鼓励通过联合开展标准需求调研、跨行业联合开展标准研究等方式,持续优化完善各类标准化有效供给,满足智能网联汽车前瞻技术研发、跨行业协同创新及应用模式探索等需求。

参考文献

[1] 国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求);

[2] 国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车);

[3] 国家车联网产业标准体系建设指南(信息通信);

[4] 国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品与服务);

[5] 国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理);

[6] 国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关);

[7] 2020年智能网联汽车标准化工作要点.

返回列表